Wochenrückblick KW 34

Rückblick auf Kalenderwoche 34

Für den Zeitraum vom 23. bis 30. August 2010 hat biotechnologie.de für Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Biotech-Branche zusammengestellt.

16 Millionen Euro für Zell- und Gentherapieforschungszentrum in Frankfurt

Mit 16 Millionen Euro fördert das Land Hessen den Aufbau eines neuen LOEWE-Zentrums zur Zell- und Gentherapieforschung in Frankfurt.

Das Zentrum hat den Charakter eines Forschungsverbunds, an dem die Frankfurter Goethe-Universität, das Georg-Speyer-Haus Frankfurt, das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung (Bad Nauheim) und das Paul-Ehrlich-Institut (Langen) beteiligt sind. Federführend an dem nun bewilligten Antrag beteiligt waren der Herzmediziner Andreas Zeiher und der Onkologe Hubert Serve.

Zell- und die Gentherapie sind Ansätze, die zum innovativen Behandlungskonzept der Regenerativen Medizin gehören. Bei der Zelltherapie werden Zellen wie eine Art Arzneimittel eingesetzt und an bestimmte erkrankte Gewebe transplantiert oder injiziert. Dadurch soll das regenerative Potenzial der geschädigten Organe aktiviert werden und deren Funktion so gut wie möglich wiederhergestellt werden. Die Gentherapie zielt indes darauf ab, einzelne, krankheitsauslösende Erbgutabschnitte durch eine gesunde Version zu ersetzen. In Frankfurt werden bereits Verfahren der Zell- und Gentherapie bei Tumor- und kardiovaskulären Erkrankungen angewendet. Die AMI-Repair Studie unter der Leitung von Andreas Zeiher und Leibniz-Preisträgerin Stefanie Dimmeler war beispielsweise die erste großangelegte Studie zu Therapie von Herzschwäche-Patienten mit körpereigenen Stammzellen aus dem Knochenmark. Trotz erster Erfolge in der Zell- und Gentherapie ist das Feld noch sehr jung. Multiple Wege zur Effizienzsteigerung sind notwendig, die zunächst durch Grundlagenforschung entwickelt werden müssen. Gen- und Zelltherapie bergen zudem neue Sicherheitsrisiken, die besonders beachtet werden müssen.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

In dem neuen Forschungsverbund soll die Grundlagenforschung eng mit der klinischen Anwendung verknüpft werden; dies im Zusammenspiel einerseits mit regulatorischen Behörden, wie dem Paul-Ehrlich-Institut in Langen als Zulassungsautorität für Deutschland, sowie andererseits mit zahlreichen Biotech- und großen Pharmaunternehmen. Die Biomediziner wollen mit dem LOEWE-Zentrum für Zell- und Gentherapie eine einzigartige, europaweit führende Institution schaffen. Die Entwicklung von neuen Methoden und Therapien soll auch die Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen in Hessen anstoßen. Ein Teil der Mittel wird zudem in die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und in die langfristige Bindung erfolgreicher Nachwuchswissenschaftler an die Universität investiert werden.

Hitzeschockprotein schützt Zellen mit bisher unbekannten Überlebenstrick

Münchner Biochemiker haben einen neuartigen Mechanismus aufgespürt, mit dem ein sogenanntes Hitzeschockprotein eine Zelle vor Stress schützt.

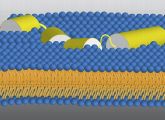

Offenbar unterstützt das Eiweiß namens Hsp12 nicht die Faltung von Eiweißen, sondern es lagert sich spiralförmig in die Zellmembran ein, um sie so im Notfall zu stabilisieren. Die Forscher um Johannes Buchner von der Technischen Universität München berichten in der Fachzeitschrift Molecular Cell (27. August 2010, Bd.39, S. 507). Bislang war die genaue Wirkung von Hsp12 in seiner Rolle als Hitzeschock- oder Stressprotein in der Zelle unklar. Wenn die Bierhefe Saccharomyces cerevisiae unter Stress gerät, produziert er mehrere hundert Mal so viel Hsp12 wie normalerweise. Aufgrund dieser nachweislichen Schutzfunktion für die Zelle und aufgrund seiner geringen Molekularmasse war Hsp12 bisher zusammen mit anderen Proteinen als Hitzeschockprotein, kurz: HSP, klassifiziert worden. Doch wie die Analyse der Münchner Forscher zeigt, unterscheidet sich Hsp12 in seiner Struktur und Funktion von allen anderen bisher bekannten Hitzeschockproteinen.

"Wir haben hier mit Hsp12 ein völlig neues Konzept, Zellen vor Stress zu schützen", erklärt Johannes Buchner. „Wir haben herausgefunden, dass Hsp12 andere Proteine nicht davor schützt, sich zu entfalten oder zu verdichten, wie das andere HSPs tun. Stattdessen bindet es sich an die Membranen und verhindert, dass diese Löcher oder Risse bekommen."

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

News: Rubisco zum perfekten Klimagas-Fänger ausbilden |

Buchner und seine Mitarbeiter beobachteten, dass Hsp12 im Gegensatz zu anderen Stressproteinen in seinem ursprünglichen Zustand komplett entfaltet ist. Sie fanden heraus, dass es sowohl im wässrigen Zytosol innerhalb der Hefezelle als auch in der Außenwand der Zelle, der Plasmamembran, vorhanden ist. Sein Schutzmechanismus scheint wie folgt zu funktionieren: Wenn als Stressreaktion der Zelle mehr Hsp12 gebildet wird, steht durch die höhere Konzentration auch mehr des Proteins in Kontakt mit der Membran. Bei Interaktion mit der Membran faltet sich Hsp12 auf und bildet spiralförmige Strukturen, die zum Teil in die Membran eingebettet werden und stützt so ihre Stabilität. Die Forscher stellten fest, dass der durch Hsp12 gebotene Überlebensmechanismus der Zelle bei unterschiedlichen Arten von Angriffen funktioniert, darunter Hitzeschock, oxidativer Stress und auch osmotischer Stress. Auch Testergebnisse zum Alterungsprozess weisen auf eine Schutzfunktion hin.

Kompetenznetz Adipositas: Neue Förderrunde

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) will mit einer neuen Förderrunde weitere Forschungsprojekte im „Kompetenznetzwerk Adipositas“ unterstützen.

Das krankheitsbezogene Netzwerk besteht seit 2008 und bündelt die Kompetenzen zur Erforschung und Therapie der Fettleibigkeit in Deutschland. Forschungsprojekte innerhalb des Kompetenznetzes betreffen alle Teile der Wertschöpfungskette, von der Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Studien und der Versorgungsforschung.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

Förderbeispiel: Das dicke Erbe |

Aufbauend auf den bisherigen Forschungsprojekten möchte das BMBF in der nun ausgeschriebenen zweiten Förderperiode insbesondere folgende Forschungsbereiche ausweiten oder ergänzen: Projekte zur Stärkung des psychosomatischen Ansatzes und Berücksichtigung der Themen Essstörungen und Essverhalten sowie die Durchführung von klinischen und epidemiologischen Studien unter Einbindung deutscher epidemiologischer Kohorten. Desweiteren soll die Nachwuchsförderung gestärkt und die Förderung zur übergreifenden Nutzung nationaler und internationaler Biomaterial- und Datenbanken verbessert werden. Bei der Grundlagenforschung sollen die Themenbereiche Neuropeptide und Untersuchungen zum Einfluss des Darmtraktes auf die Entstehung der Adipositas weiter vorangetrieben werden. Bis zum 11. November können Antragsteller aus bereits bestehenden oder neuen Verbünden ihre Projektskizzen einreichen. Zuständig ist der Projektträger im DLR.

Mehr Informationen zum Kompetenznetz Adipositas: hier klicken

Osteoporose: Innere Uhr reguliert Knochendichte

Ein internationales Forscherteam um den Frankfurter Anatomen Erik Maronde hat einen Zusammenhang zwischen Genen der inneren Uhr und der Regulation der Knochendichte entdeckt.

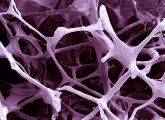

Wie die Forscher im Fachjournal PLoS One (2010, Online-Veröffentlichung) berichten, sind sowohl die knochenaufbauenden Zellen als auch die knochenabbauenden Zellen in diesen Prozess einbezogen. Da im Alter der Knochenabbau gegenüber dem Aufbau überhand nimmt, sind Prozesse, welche an diesen Vorgängen beteiligt sind, von großem Interesse für die Neuentwicklung von Medikamenten.

Die Forscher um Maronde untersuchten Mäuse, bei denen Gene, die den Tag/Nacht-Rhythmus im Körper regulieren, nicht mehr richtig funktionierten. Dazu konzentrierten sich die Forscher auf das Uhren-Gen mit dem Namen „Period 2“ (Per2) und das Uhren-Gen Cryptochrome 2 (Cry2). Ergebnis: Tiere mit einem Uhren-Gen-Defekt wiesen eine höhere Knochendichte als Tiere der Kontrollgruppe. In der Gruppe, in der das Uhren-Gen Per2 ausgeschaltet war, konnten die Forscher eine erhöhte Aktivität der Knochen aufbauenden Zelltyp der Osteoblasten nachweisen.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

War das Gen Cry2 inaktiv, wurden die Knochen abbauenden Osteoklasten gehemmt.

Diese Ergebnisse könnten neue Ansatzpunkte für die Therapie beim Menschen bieten. „Die bekannten Behandlungsformen, wie die Gabe von Östrogen bei Frauen nach den Wechseljahren und andere Therapien mit Bisphosphonaten und Parathormon sind zurzeit noch sehr teuer und mit potentiell schwerwiegenden Nebenwirkungen behaftet“, erklärt Erik Maronde. So geht die Hormonersatztherapie mit einem erhöhten Krebsrisiko einher: Bei Frauen steigt die Brustkrebsrate, bei Männern die Prostata-Krebsrate. Ziel einer verbesserten Therapie wäre es, die Aktivität der die Knochendichte regulierenden Uhren-Gene zu beeinflussen.

BPI sieht Arzneimittel-Gesetzentwurf als Innovationsbremse

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hat sich gegen den Plan der Bundesregierung ausgesprochen, Arzneimittel auf Basis bereits bekannter Wirkstoffe grundsätzlich als nicht innovativ zu betrachten und sie deshalb nur im Rahmen des Festbetragssystems zu erstatten.

Ein Entwurf des Arzneimittel-Neuordungsgesetzes (AMNOG) sieht vor, Medikamente nur noch als Innovationen zu behandeln und demzufolge über ihren Preis verhandeln zu lassen, wenn diesen ein Wirkstoffprinzip mit Alleinstellungsmerkmal zugrunde liegt. BPI-Vorsitzender Bernd Wegener würde das gerne ändern.

Bessere Darreichungsformen sowie neue Indikationen für bereits zugelassene Wirkstoffe, deren Nebenwirkungsprofil bereits bekannt sei, müssten ebenso als Innovationen anerkannt werden, sagte Wegener auf einer Pressekonferenz in Berlin. Werde dies vom AMNOG-Entwurf verneint, bedeute dies für zahlreiche Forschungsprojekte in mittelständischen pharmazeutischen Unternehmen das Aus, sagte Dagmar Braun vom Ausschuss für Innovation und Forschung des BPI. .

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

Wochenrückblick: Kabinett beschließt zweiten Teil der Arzneimittelreform |

Denn wenn für verbesserte oder speziell auf Kinder abgestimmte Präparate lediglich Festpreise zu erzielen seien, fehle der Entwicklungsanreiz für Unternehmen, die an der Neuformulierung oder Indikationserweiterung bewährter Wirkstoffe forschten. "Wir wollen, dass für den Standort Deutschland und die mittelständische pharmazeutische Industrie die Kernkompetenzen der Weiterentwicklung bewährter Stoffe auch künftig erhalten bleiben, um auch im internationalen Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben", unterstrich Wegener. Von der AMNOG-Regelung sieht Wegener pro Jahr 20 bis 50 Wirkstoffe in Deutschland betroffen. Statt die Forschung zu behindern, erhofft sich der BPI indes Anreize von der Bundesregierung. Der Verband forderte, dass auch für Innovationen auf Basis bekannter Wirkstoffe der Preis verhandelt werden müsse. Zudem sei es nötig, den Unterlagenschutz zu verlängern und angemessene Anforderungen für die Zulassung von Wirkstoffen mit bekanntem Nebenwirkungsprofil zu finden

Mini-Proteine blockieren Kohlenhydrat-Moleküle

Chemiker aus Münster haben erstmals künstliche Proteinstückchen identifiziert, die hochselektiv an bestimmte Kohlenhydrat-Moleküle andocken.

Solche Mini-Proteine könnten gezielt in die natürlichen Erkennungsprozesse im Organismus eingreifen und sind daher vielversprechende Wirkstoffe für diagnostische und therapeutische Zwecke. Die Forscher um Jan Ravoo berichten in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie (26. August 2010, Online-Vorabveröffentlichung).Ein Schlüssel passt in der Regel nur in ein bestimmtes Schloss. Ähnlich ist es bei Kohlenhydraten und Proteinen. Auf der Oberfläche von Körperzellen sitzen unterschiedliche Kohlenhydrate, die als Erkennungsstellen für Proteine dienen. So werden die Blutgruppen durch verschiedene Kohlenhydrate auf der Oberfläche von roten Blutkörperchen bestimmt. Anhand der Wechselwirkung zwischen diesen Erkennungsstellen und Proteinen der Zellen des Immunsystems unterscheidet die körpereigene Abwehr zwischen eigener und fremder Blutgruppe.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

Wochenrückblick: Neue Methode spürt tausende Glyko-Proteine auf Dossier: Glykobiotechnologie im AufwindFörderbeispiel: Mit kleinen Eiweißmolekülen gegen die Sepsis |

Immunzellen erkennen die Kohlenhydrate auf der Oberfläche von Viren und Bakterien. Auf der anderen Seite spielen die Wechselwirkungen von Kohlenhydraten und Proteinen auch beim Eindringen von Viren in die Wirtszellen eine Rolle. "Wir hoffen, dass man eines Tages mit 'Mini-Proteinen' gezielt in biologische Prozesse eingreifen und damit auch Krankheiten behandeln kann", sagt Bart Jan Ravoo vom Organisch-Chemischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). "So könnte man das Eindringen von Viren in Körperzellen verhindern, indem man mit künstlichen Proteinen den Erkennungsmechanismus blockiert." Die Münsteraner haben eine spezielle Methode entwickelt, mit der sie Kohlenhydrat-bindende Proteine identifizieren. Bei diesem sogenannten dynamisch-kombinatorischen Ansatz werden "Mini-Proteine" hergestellt und anschließend in einer Lösung mit verschiedenen Kohlenhydraten zusammengegeben. Die Kohlenhydrate verbinden sich dabei von selbst mit den passenden Proteinen. Diese "Pärchen" haben die Münsteraner Chemiker durch chemische und spektroskopische Analyse nachgewiesen.