Wochenrückblick KW 30

EMEA bremst Merck bei Erbitux aus

Ein Ausschuss der Europäischen Zulassungsbehörde EMEA hat sich gegen den Einsatz von Erbitux bei Lungenkrebs ausgesprochen und damit große Bestürzung beim Darmstädter Hersteller Merck KGaA ausgelöst.

"Wir waren komplett überrascht und hatten keine Hinweise darauf, dass der Ausschuss so entscheiden würde", sagte Vorstand Elmar Schnee. Der Antikörper Cetuximab, den Merck als Erbitux verkauft, ist einer der Hoffnungsträger des Pharmakonzerns.

| Europäische Arzneimittelagentur EMEA |

Die Europäische Arzneimittelagentur (European Medicines Agency) EMEA ist für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln in der Europäischen Union zuständig. Die 1995 gegründete Institution hat ihren Sitz in London. Mehr Informationen auf der EMEA-Website: hier klicken |

Derzeit ist das Präparat bereits für Darm- und Kopf-Hals-Krebs zugelassen, im vergangenen Jahr brachte das Merck 560 Millionen Euro ein. Um Erbitux endgültig zu einem Blockbuster werden zu lassen, also einer Arznei, mit der mehr als eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr erzielt werden, beantragte Merck 2008, Erbitux in Zukunft auch bei Lungenkrebs einsetzen zu dürfen. Doch die negative Einschätzung des EMEA Ausschusses könnte diese Hoffnung nun zunichte machen. Die Aktie von Merck verlor nach Bekanntgabe der schlechten Nachrichten bis zu 16 Prozent.

Das "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP) hatte moniert, dass Erbitux als Ergänzung zu einer platinumbasierten Chemotherapie nur recht bescheidene Vorteile mit sich bringe. Die Überlebenszeit von Lungenkrebspatienten steige nur minimal. Das Präparat habe "keine überzeugende Auswirkung" darauf, wie lange die Patienten weiterleben. Die Vorteile einer Behandlung wögen die Risiken demnach nicht auf. Merck überlegt, Einspruch zu erheben, damit die vorhandenen Studiendaten erneut überprüft werden. Zwar bedeutet die jetzt veröffentlichte Beurteilung des Ausschusses noch kein Aus für die angestrebte Zulassung. Doch ist sie nun ein gutes Stück unwahrscheinlicher geworden.

Muskeleiweiße sind die stärksten Proteine der Natur

Münchner und Hamburger Forscher haben zum ersten Mal die mechanische Belastungsfähigkeit von Eiweißen gemessen.

Zwischen einem Journalisten und einem Gewichtheber gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel bei der Körperkraft. Doch auf mikroskopischer Ebene funktionieren Muskeln immer nach dem gleichen Prinzip. Spezielle Eiweißmoleküle ziehen sich auf Befehl zusammen und erlauben es so im millionenfachen Zusammenspiel, eine Taste auf der Tastatur herunterzudrücken oder eine Eisenstange mit darauf angebrachten zentnerschweren Gewichten hochszustemmen.

Schon seit jeher vermuten die Wissenschaftler, dass die im Muskel eingesetzten Eiweiße extrem stark sein müssen. Nun haben Münchner und Heidelberger Forscher erstmals direkt untersucht, was die Muskeleiweiße aushalten. Ergebnis: In den menschlichen Muskeln findet sich die stärkste jemals in der Natur beobachtete Protein-Bindung, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift PNAS berichten (Online-Vorabveröffentlichung, 21. Juni 2009).

Im Muskel sind vor allem zwei Eiweiße für die Kontraktion der Muskeln zuständig. Ein Schlüsselelement ist dabei das Eiweiß Titin, das größte Protein im menschlichen Körper überhaupt. Es ist hochelastisch und sorgt dafür, dass die Muskelfasern nach der Dehnung wieder in ihre Ruheposition zurück finden. Aber erst zusammen mit dem Telethonin erlangt es seine besonders stabilen Eigenschaften. Bisher konnten Wissenschaftler nur durch indirekte Simulationsrechnungen abschätzen, wie stark der Titin-Telethonin-Verbund sein mag.

| Europäisches Laboratorium für Molekukarbiologie (EMBL) |

Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) wurde 1974 in Heidelberg gegründet und wird inzwischen von 20 europäischen Staaten sowie Australien als assoziiertem Mitgliedstaat unterstützt. Mittlerweile gibt es Außenstellen in Hamburg, Großbritannien, Frankreich und Italien. Es gehört zu den bekanntesten biologischen Forschungslabors der Welt. |

Dem Team um Matthias Rief und Morten Bertz von der Technischen Universität München sowie den Molekularbiologen um Matthias Willmanns an der Hamburger Außenstelle des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) gelang es nun erstmalig, die mechanische Stabilität des Titin-Telethonin-Komplexes direkt zu messen. Mit einer neu entwickelten Methode konnten die Forscher einzelne Moleküle an der hochempfindlichen Spitze eines Rasterkraft-Mikroskops befestigen. Mit diesem zogen sie den Eiweißverbund in die Länge und prüften, wann er reißt. "Unsere Messungen zeigten, dass die Bindung extrem stark ist, aber nur in Richtung der Beanspruchung," erläutert Rief. "Die makroskopische Funktion des Muskels, nämlich Zusammenziehen und Entspannen, wird also in der Nanowelt der Proteinmoleküle exakt widergespiegelt."

Die Forscher vermuten in der richtungsabhängigen Protein-Bindung ein wichtiges Konzept, das die Natur an vielen Stellen nutzt, an denen Organismen mechanischer Beanspruchung unterliegen. Ein genaueres Verständnis dieser Konzepte könnte sowohl die physiologische Forschung und die Entwicklung biomedizinischer Lösungen voran bringen als auch biomimetische Entwicklungen in der Nanotechnologie inspirieren, hoffen die Forscher.

Bochumer Universitätsmediziner behandeln Säugling mit Nabelschnurblut

Zum zweiten Mal haben Mediziner der Bochumer Ruhr-Universität ein Kind mit bei dessen Geburt eingefrorenem Nabelschnurblut behandelt.

Der drei Monate alte Säugling hatte durch eine Hirnhautentzündung einen schweren Hirnschaden erlitten, der zu spastischen Lähmungen führte. Die Mediziner hoffen, dass Stammzellen aus dem Nabelschnurblut die geschädigten Bereiche des Gehirns zur Regeneration anregen werden. Eine ähnliche Behandlung im Januar 2009 hatte nach Auskunft der Ruhr-Universität ermutigende Ergebnisse erbracht: Der damals behandelte dreijährige Patient, der nach einen Herzstillstand unter anderem erblindet war, habe inzwischen sein Sehvermögen wiedererlangt und beginne bereits wieder zu sprechen.

Wie Stammzellen aus dem Nabelschnurblut im Körper genau wirken, ist allerdings noch nicht erforscht. Grundlagenuntersuchungen und Ergebnisse aus Tierversuchen legen jedoch nahe, dass geschädigte Hirnnervenzellen bestimmte Eiweißstoffe freisetzen, die die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut, das als Bluttransfusion verabreicht wird, anziehen. Die Stammzellen schütten dann möglicherweise vor Ort im Gehirn Substanzen aus, die Entzündungsprozesse hemmen und die Narbenbildung verhindert können. Außerdem könnten sie verbliebene gesunde Nervenzellen zur Teilung anregen, so dass diese dann die Funktionen der zerstörten Zellen übernehmen.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

Förderporträt: Die Zellen aus der Nabelschnur vermehren |

Wie lange nach einer Hirnschädigung diese Prozesse noch funktionieren können, wissen die Forscher nicht. "Die Stammzellen sind unseren Untersuchungen zufolge etwa ein bis zwei Tage nach der Bluttransfusion vor Ort im Gehirn", sagt Jensen. "Wann genau eine Verbesserung der Hirnfunktion eintritt, müssen wir abwarten." Zu diesem Thema gebe es noch wenig wissenschaftlich abgesicherte erkenntisse. so Jensen wieter. Auch bei der jetzigen Behandlung handle es sich lediglich um einen "Heilversuch", betonen die Mediziner.

Noch sind viele Fragen offen. Unklar ist zunächst einmal, wie lange das Nabelschnurblut überhaupt gelagert werden kann und ob die Stammzellen nach jahrelangem Einfrieren noch funktionsfähig sind. Außerdem sind in der Nabelschnur nur wenige Stammzellen enthalten. Zu wenige, um einen Erwachsenen zu behandeln. In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützten Projekt versuchen deshalb derzeit mehrere Forscherteams in Deutschland, die Stammzellen im Nabelschnurblut so zu vermehren, dass sie auch für die mögliche Therapie eines Erwachsenenen in ausreichender Zahl vorhanden sind (mehr...).

Seeigel produzieren kratzfeste Beschichtungen

Stuttgarter Forscher wollen kratzfeste Keramikbeschichtungen von Lebewesen erzeugen lassen.

Oxidkeramiken wie Zinkoxid oder Titandioxid können in Solar- und Brennstoffzellen als extrem kratzfeste Beschichtungen eingesetzt werden. Allerdings ist ihre Herstellung bisher aufwendig, energieintensiv und teurer. Wissenschaftler der Universität Stuttgart versuchen nun im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsvorhabens, Oxidkeramiken biologisch zu erzeugen.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt das Projekt mit insgesamt 1,5 Millionen Euro für zunächst drei Jahre. Es gibt tatsächlich Organismen in der Natur, die anorganische Materialien bilden. Kalzium als Stützskelett ist ein prominentes Beispiel. Allerdings liefert die Natur nur Minerale, die technisch kaum nutzbar sind. Das interdisziplinäre Stuttgarter Fforscherteam, das sich aus Wissenschaftlern der Zoologie, Molekularbiologie und Virologie, Materialwissenschaft, Technische Biochemie, Materialprüfung, Werkstoffkunde sowie Festigkeitslehre zusammensetzt, wollen nun Verfahren entwickeln, die es ermöglichen, dass lebende Organismen technisch interessante Oxidkeramiken herstellen. Als mögliche Keramikfabriken kommen Bakterien, Ciliaten, Algen sowie Seeigel und ihre Larven in Frage.

| Broschüre: Weiße Biotechnologie |

Sie möchten mehr über die Anwendungen der Biotechnologie in der Industrie wissen? Dann bestellen Sie unsere Broschüre "Weiße Biotechnologie - Chancen für neue Produkte und umweltschonende Prozesse" Zur Bestellung: hier klicken |

Die Forscher haben die aufgaben unter sich aufgeteilt. Eine Arbeitsgruppe sucht ein- und mehrzellige Organismen, die sich am besten zur Erzeugung der Oxidkeramiken eignen. Anschließend isoliert sie die für die Biomineralisation relevanten Eiweiße und klont die zugehörigen Gene. Kollegen erstellen derweil Datenbanken mit den interessanten Eiweißen, um später die Ergebnisse einzelner Organismen vergleichen zu können.

Tumorzellen direkt in den Tod schicken

Forscher haben einen Schalter gefunden, mit dem widerstandsfähige Krebszellen vielleicht in den Tod geschickt werden können.

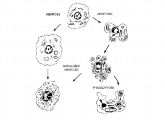

Im Körper herrscht en ständiges Kommen und Gehen an Zellen. Ständig werden neue Zellen erzeugt, und ständig werden Zellen außer Dienst gestellt: im menschlichen Körper sind es 50 Millionen pro Sekunde. Defekte Zellen kann der Organismus kontrolliert sterben lassen. Dabei kann der programmierte Zelltod, von Fachleuten Apoptose (girechisch: fallende Blätter) genannt, auf zwei Arten ablaufen: direkt oder ein wenig umständlich.

Freiburger Wissenschaflter haben nun zusammen mit australischen Kollegen ein Eiweiß gefunden, dass entscheidet, welche Art des Abgangs eine Zelle wählt. Das berichten die Forscher im Fachblatt Nature (Online-Vorabveröffentlichung, 22. Juli 2009). Der umständlichere Zelltod führt über die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien. Muss eine Zelle sterben, bekommt die Membran der Mitochondrien Löcher. Durch sie treten Signalmoleküle aus, die so genannte Todesproteasen aktivieren. Diese zerstörerischen Enzyme zerstückeln die Eiweiße in der Zelle so, dass sie stirbt. Dieser mitochondriale Weg des Zelluntergangs ist in unserem Körper wichtig, um verbrauchte, beschädigte oder überflüssige Zellen kontrolliert zu eliminieren.

Damit diese Todesproteasen nicht zufällig in gesunden Zellen wirken, werden sie durch ein Molekül namens XIAP gehemmt. Die Signalmoleküle aus den Mitochondrien schalten deshalb ersteinmal XIAP aus. Dann können die Todesproteasen ihre Wirkung entfalten.

Neben dem Mitochondrien-getriebenen Signalweg besitzen die Zellen einen direkteren Weg um ihre Todesproteasen zu aktivieren. Obwohl dieser Weg effizient und schnell abläuft, hat er einen Nachteil: Der Todesproteasen-Hemmer XIAP wird hier nicht abgeschaltet, das heißt, der Zelltod läuft mit angezogener Bremse ab.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

Menschen: Nils Blüthgen: Krebszellen in den Selbstmord treiben |

Die Zelle hat die Fähigkeit zwischen dem direkten "Express"-Signalweg (Typ I) und dem mitochondrialen "Umwege"-Signalweg (Typ II) zu entscheiden. Wie dieser Entscheidungsprozess abläuft, war bislang unbekannt. Nun konnten Freiburger Forscher um Christoph Borner zeigen, dass dafür die Menge von XIAP entscheidend ist . Besitzt eine Zelle viel XIAP, kann sie nur über den mitochondrialen Typ II-Weg effizient sterben. Denn in diesem Fall wird XIAP ja ausgeschaltet. Dies ist oft bei Krebszellen der Fall, die viel XIAP exprimieren. Umgekehrt kann eine Zelle mit wenig XIAP leichter über den direkten Weg eliminiert werden.

Diese Erkenntnis könnte für die Entwicklung neuer Krebsmedikamente von Bedeutung sein, die XIAP hemmen und somit den direkten Weg beschleunigen. Dies könnte vor allem bei Tumorzellen zur Anwendung kommen, bei denen der mitochondriale Typ II-Signalweg defekt ist.

Chinesische Forscher züchten Mäuse aus Hautzellen

In China sind zum ersten Mal Mäuse aus umprogrammierten Hautzellen gezüchtet worden.

Rückprogrammierte Hautzellen sind offenbar genauso vielseitig wie embryonale Stammzellen. Das haben zwei chinesische Forschergruppen jetzt unabhängig voneinander herausgefunden und in Nature (Online-Veröffentlichung, 23. Juli 2009) und Stem Cell (Online-Veröffentlichung, 23. Juli 2009) veröffentlicht. Die Wissenschaftler setzten dazu sogenannte iPS-Zellen, die aus Hautzellen erwachsener Tiere gewonnen wurden, in eine eigens hergestellte Embryohülle. Diese Hülle bildete im Verlauf der Embryonalentwicklung den Mutterkuchen, aus den iPS-Zellen entwickelte sich eine vollständige Maus.

Allerdings sind offenbar nicht alle iPS-Zellen gleichermaßen potent. Die Forscher Qi Zhou von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking züchteten 37 iPS-Zelllinien, drei davon konnten für die Zucht von 27 Mäusen verwendet werden. Die erste der neuen Mäuse tauften die Wissenschaftler Xiao Xiao oder Tiny („winzig“). Eine andere männliche Maus erwies sich in der Versuchsreihe als fruchtbar; sie zeugte Kinder, die ebenfalls Nachwuchs bekamen.

| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |

| News: Stammzellen ohne Gentransfer hergestellt News: "Unerschöpfliche Quelle" für Nervenzellen |

Das Team um Shaorong Gao vom Nationalen Institut für biologische Forschung in Peking war nicht ganz so erfolgreich. Unter der Verwendung der gleichen Technik wie Zhou wurden 187 Embryos geschaffen, von denen allerdings nur zwei ausgetragen wurden. Eines der beiden Tiere starb nach der Geburt, sodass nur ein Tier für weitere Zuchtversuche zur Verfügung steht.

Die Ergebnisse der Versuchsreihe zeigen nach Einschätzung der Forscher, dass durch eine Umprogrammierung adulter Hautzellen gewonnene Stammzellen genauso wandelbar wie embryonale Stammzellen sind. Neu programmierte adulte Zellen könnten demnach in Zukunft beim Menschen anstelle von embryonalen Stammzellen für Therapien etwa bei Organschäden verwendet werden.

Die ersten iPS-Zellen schuf Shinya Yamanaka von der Universität Tokyo im Jahr 2007, indem er bestimmte Gene in Hautzellen injizierte und sie damit zu Stammzellen rückprogrammierte (mehr...). Forscher sprechen hier von induzierten pluripotenten Stammzellen oder iPS-Zellen. Mittlerweile könne iPS-Zellen schon ohne die Injektion von Genen, sondern ausschließlich mit der Regulierung der Umgebungsparameter in der Nährflüssigkeit erzeugt werden (mehr...).